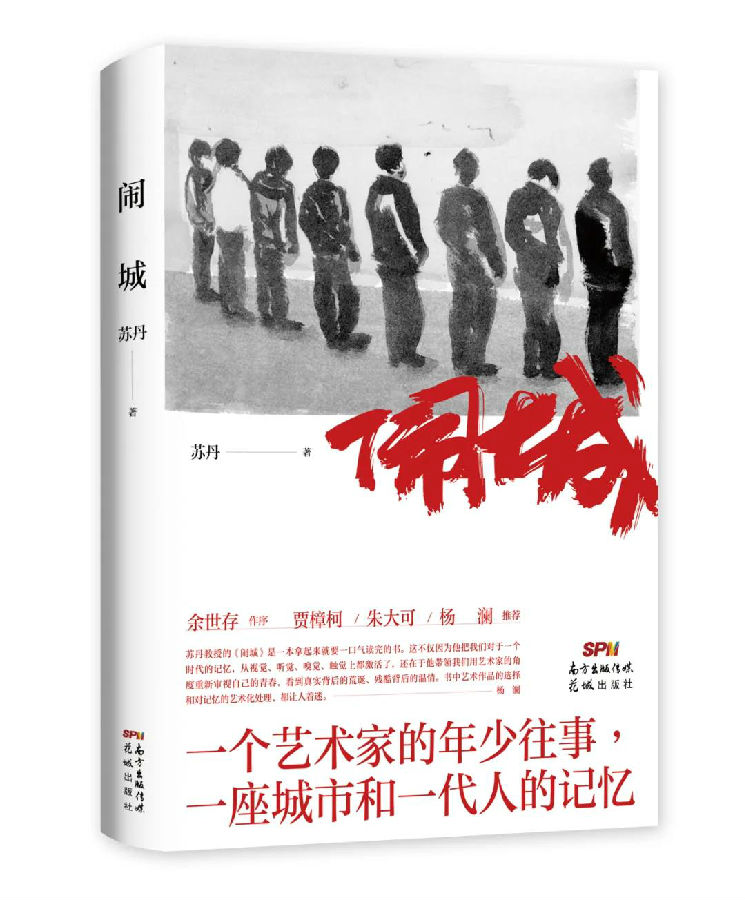

《闹城》

苏丹 <著>

一个艺术家的年少往事一座城市和一代人的记忆

“我感叹他为我们贡献了一部个人成长史和社会变迁史的杰作。”

“苏丹以照相机般的记忆,叙述了半个世纪的历史。他的成长经历,涉及的人物、场景足够丰富,个人、群像、众生相,足够超越局部的太原一地,而反映我们社会的变迁。”

“跟我们常见的文人回忆不同,苏丹笔下有专业眼光,空间意识更是他的当行本色。”

一

序

我们的“清明上河图”

余世存

苏丹的《闹城》以文章形式出现在公众号上的时候,就让读者如我惊讶他的记忆力之好。在先睹为快全部书稿的时候,我感叹他为我们贡献了一部个人成长史和社会变迁史的杰作。

他能有如此精彩的自传得益于他的记忆力,他最早的记忆居然是一岁的时候。相比而言,很多人是从两三岁时才开始有记忆的;迟钝如我是四岁才开始有记忆的。

我在读本书时,不断对比这个同龄人笔下的人生画卷,那些画卷或场景清晰、丰富而有名字。苏丹的回忆讲述唤醒了我的记忆,让我确信,尽管我们的童年、少年生活有天上地下的不同,但我们仍拥有共同的时代社会背景。

是的,在天命之年写作自传,加上照相机般的记忆,苏丹叙述了半个世纪的历史。他在太原城长大,但他的成长经历,涉及的人物、场景足够丰富,个人、群像、众生相,足够超越局部的太原一地,而反映我们社会的变迁。

把记忆写下来,既需要作家之笔,也需要史家之笔,还需要艺术家之笔、思想家之笔、科学家之笔。苏丹是艺术家,又是评论家,他的文笔有多重属性,也有多重意义。

我们常见的回忆多是出于乡土者所写,或多跟乡土有关。苏丹的成长也跟乡土有关,他也在乡村生活过,但他的乡愁是在太原城,跟一座“工业乐园”有关。

钢铁厂 图片提供:曾力

跟我们常见的文人回忆不同,苏丹笔下有专业眼光,空间意识更是他的当行本色。书中的乡愁虽然也有自然风光,但更多是工业化下的条块分割,是强烈的空间感而非自然感,是变动感而非岁月感。自传、回忆,尤其是在乡村成长的传记多跟时间相关,会有很多感叹时光的描述,乡村味道、田园风光虽然能给人出位之思,但更多流动的诗意。

苏丹笔下的时间词汇也出现很多,统计下来有120处之多,但书中的“空间”一词更多,统计下来有近160处之多,如果算上社区、厂区一类的词汇,大概是时间词汇的数倍之多。这当然得益于他的专业,但也说明他成长环境的空间“大挪移”给他留下了深刻的印象。

那个年代的城市、工矿、学校、生活区,不仅是设计出来的,更是像螺丝钉一样随时可以拧紧拧松,可以像脚手架和砖一样搬来迁去。在其中的生活,就比乡村生活更记忆犹新,计划时代的全能社会体制比乡村自然给人性打上的烙印更深,因为它本质上是跟人性角力。

这种角力使得作者少年时就有离开到远方的心思,这种角力还体现在作者感慨的亲人遭遇之中,“亲情的割舍和旷世离别,完全是普通人为一个时代做出的巨大牺牲。是人为制造了这种意识形态和空间的对立,。一对姐妹跨越这条鸿沟,居然经历了半个世纪之久,令人无限感叹”。

一般回忆录或自传多提供自然风光。一般回忆录或自传多提供自然风光或风俗习惯,苏丹笔下则多是计划时代的工人和市民生活,他叙述的情景,无论自然和生活都有一种整饬、条理化的处理。

这大概源于他生活在工业乐园里,养成了条理化的习惯;当然,还有一种叙述者在当下时间对历史过往时间的整理,如他笔下的“空间中的敌视”“社区空间结构和地标”等等,让人一目了然。很多叙述,都有一种人生岁月的兼容,如他说,医院和太平间的位置关系让人联想到太极图中的两只“眼”,“一只关注着人世的当下,一只眺望着未卜的征途”。

作者有文人的一面,在他条理化的叙述中偶尔可见他情感的抒发,如他说:“谁曾想,这竟是最后一别。我呀,真是个骗子!”

但即使抒情,他仍有着钢铁的稳重和烈火的指向,在他的讲述里经常有这类总结或描述:“重工业生产的文化在生活中的反映就是这样壮丽的粗犷,沉重的奔放,到处都是对抗的痕迹,如锻造般频繁,像液压般无声的沉重,似铸造一样激烈而又规范。”

我有时会忍不住想起乡下人沈从文先生,如果他读到作者的书,一定会感叹城市工人阶级子女成长环境的洋气和眼光。

二

苏丹的叙述既给我们提供了生动的个案,又提供了一个时代的类型。

他笔下既有我们中国人都感同身受的亲情,如父亲、母亲、兄弟、奶妈,又有生命成长突围的限制,如楼群、社群、群山、方言;

有生命对当下的逃离和对外界的好奇,如幼儿园的高墙、饥饿游戏、铁道的锁链、大学梦,还有空间场域变幻的记忆,如大澡堂、大操场、西马路、防空洞、电影院、工业乐园……在作者的回忆中,有社会治理和时代的风习,如乒乓球,“全国人民普遍迷恋乒乓球,我的社区里也有自己砌的水泥球台,小伙伴们整日里围着球台你推我挡不忍离去”;如照相,“照相在那个年代是一件非常隆重的事,它是绝大多数中国家庭经济计划中重要的列支”;如洗澡,“在一个自来水尚未完全普及入户、日常生活大多使用公厕的时代,洗澡是个生活中的大问题”。

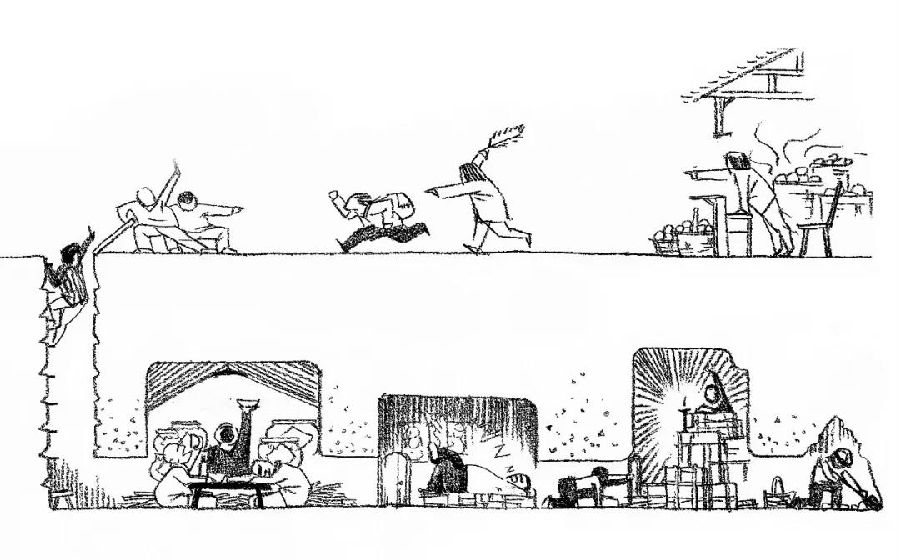

《地下空间》速写,作者:岳祥

人生社会的场景其实能反映一个时代的治道。

如防空洞,“防空洞是一个时代留给历史的巨额遗产,在它渐渐淡出记忆后,我坚信未来的考古学会重新评价这一工程壮举。……据不完全统计,修建的防空洞总长度超过一万公里,堪称地下长城”;

如电影院,“在物质上极端匮乏、全民处于饥饿状态的时期,电影是最廉价的安慰奶嘴,所以每天无论如何糟糕的片子上映,影院里依然座无虚席”;

如操场,“过去中国社会的社区环境中大多没有真正意义上的广场,于是操场就替代了广场司职各种各样的社会功能”……

城乡的差别使我这个乡下人对他们的成长环境有些想当然,比如说,我前两年还一度认为,在那个年代,幼儿园是城里人的福利,是孩子们的乐园,但作者认为:“幼儿园的设置与其说是一项福利,不如说是工业制造业进一步控制工人们时间的策略。”

作者显然提供的不只是材料,他也给材料提供了形式。在近代以来的中国人都只能给外人提供材料的时候,在回忆、自传也多半是提供材料的时候,苏丹还给予了判词。

如说到山西人的方言,作者感叹“方言即是壁垒,是对同语言族群的一种保护方式”;

如说高考,“蔓延在考场内外的焦虑,还有骤然响起的冷酷铃声——这种由政策、制度、规则、格局、文化积习以及控制时间的道具共同营造的空间氛围炙烤着个体的身心,它是许多人一生都难以忘怀的”;

还有,全能时代的成年人的终极关怀,“对成年人而言,蔬菜、肉、调料是他们关注的对象,‘文革’后期的限量供应已经到了维持生存的极限”。

甚至在工业乐园消逝之后,他看到遗民们已经成了孤魂野鬼式的遗老遗少,“人们的美学趣味依然如故。依然是高举着集体主义的大旗,依然是那么高昂洪亮大嗓门地表达,依然喜爱像打了鸡血一样的歌曲,欣赏浓眉大眼的五官。……空间消失之后,这种精神状态成了孤魂野鬼,若隐若现地浮现在那些工业革命的遗老遗少的脸上”。

这个自传或回忆录因此跟我们汉语学界同类著作有所不同,苏丹有他的理性和节制,但他更施行了叙述者的权利:审判,他不是让历史在回忆里仍处悬而未决的状态,他赋予其价值,他努力对叙述材料进行分别、进行研讨。

我们知道,现代城市诞生之初有一金句,“城市空气使人自由”。陌生人社会、行业分工的丰富细密、行业组织的保护、迷宫一般的街头巷尾,都使得城市较之乡村更宜居、更能容纳多元异端。

但到了现当代,城市的这一功能或价值已经被社会政策和技术手段摧毁。组织、单位对人的管控让少年时代的苏丹敏感地察觉到某种封闭性,不过,即使今天的城里人再度陌生化,但人被防范的问题已经变本加厉。全世界范围内人脸识别系统的发达、监控探头的无处不在,使当代的我们更无隐私。这当然既有内心防范的一面,也有技术膨胀、扩张以至于殖民的一面。

三

读本书让我油然想到二十世纪八十年代的一句诗,“我在今夜做王,我在今夜实现审判”。苏丹是王者之名,他的这本书既是回忆,也是王的宣判。显然,从我的引述中也能发现,他回忆的价值既指向了当下,也指向了我们中国生活的未来。

现代中国的学术多“拿来”、学步,甚至向壁虚构,不重视对日记、口述、回忆录、自传的研究和激发,对政治、经济、文化运作的“一代之治”缺乏梳理总结,从而使汉语世界至今迷失,进退失据。……不仅专家跟社会脱节,就是我们普通人也跟社会脱节、跟人性脱节。如果我们中国人不是活得这么玄,而是实在一些,能够近取诸身,能够反求诸己,也许会不大一样。

因此,我看重苏丹的工作,他把回忆当作寻求意义的努力。不少言路、思路可圈可点,如果穿越到作者笔下的闹城里,当时人的面貌一定是主旋律或主旋律的副本,一定是以为生活在开天辟地的新天地里;苏丹为之定谳说,在悠久的中国历史上,那只是《清明上河图》的粗糙版。我相信这一定论或呈堂证供,它比主流的自证更有意义。

四

苏丹的王者之举还为我们提供了“老脸”系列,八十年代的群像。

从工人、司机、劳模、老师、干部到售货员、运动员、采购员、放映员,从崩爆米花的人、游商、技术员、流氓到文艺工作者、公安人员、民兵、武术大师,等等,有二十多种人物类型。从八十年代走过来的人会对这些人物群像似曾相识,我们不一定记得其中某类人的名字,但一定能像苏丹一样记得他们的服装、道具、姿态。

《老脸》系列素描,作者:王宁

苏丹的超凡之处是他记得个人的名字、记得群像的神情相貌,他怀着乡愁回到那个工业乐园时,“人们早已把我忘记,但我还是能准确辨认出故人的每一张脸。社会环境的巨变以及残忍的时光已经抹去了他们脸上社会性的浓妆,透出人性的底色。他们该秃顶的秃顶,该缩颈的缩颈,大家都在默默地接受岁月的宣判,等待宿命的来临”。

造物主为每个时代、每个人分配了不同的面貌,这面貌跟心性互证。人心不同,各如其面;时代不同,各有面相。有人甚至说,造物主也为每个民族发放了不同的面具。无论表象如何,明见心性以呈诸相诸好是时代的任务,是民族和个人的使命。

西哲为此感叹,一个人要对他四十岁后的长相负责。但对我们中国人来说,对面相的敏感仍只是艺术家们的事,如陈丹青发现的民国相貌,如苏丹在本书中为我们提供的一个时代的个人和众生相。

苏丹用“闹城”来说明他成长时期的太原城,用山西方言“闹”来说明那个时代,也说明那个时代的诸相是呈闹态,是人民群众力争上游、积极努力的。

五

如果把今天的我们跟苏丹笔下的人民群众相比,可以说,人民群众虽然清贫,但给人的印象是跟“不容易”无缘的。人民群众虽然不必对自己的长相负责,但人民群众在其时仍有其朝气,有其道德是非。今天的人有了一定程度的财务或身份自由,但多已迷失,有瓜吃的今人已经从人民群众变成了吃瓜群众。吃瓜群众复杂、疲惫、迷茫,吃瓜群众什么也没有错过,什么也没有得到。

苏丹回忆的那个时代,尤其是八十年代,仍有一种人的气息,甚至有人的多样化。如苏丹说他自己对我国东南西北的空间感觉就是一个明证,在一般人都知道“孔雀东南飞”的时代,在东北人、西北人都希望到南方找机会的时代,苏丹说他对南方没有感觉,他考大学也是往东北的哈尔滨走的。

苏丹说:“我在上大学之前几乎从未对南边开阔通畅的世界有过任何好奇,那一时段几次最重要的经历反而都是在对东、北、西三个方向的群山所进行的突破和对抗。……我读高中之前的一个强烈愿望就是想要一路向北,步行穿越卧虎山这片厚土的世界,去看一看山外之山,天外之天。”

如果采访当代人,大概没有人想到对抗,没有人想什么“天外之天”,当代人会心里嘀咕,能否成功、能否变现?相比之下,我们当代确实“不容易”。

显然,对七十年代、八十年代的回忆是重要的,它是当下极为缺失的参照中重要的镜子之一,作者这本书就是明证。

遗憾的是,我们很多人对自己的相貌、时代的相貌、体制的相貌没有感觉,很多人对时代和个人面孔没有记忆,或只记其一不记其二。人民群众还未形成自己的面相就已经老了,吃瓜群众迷不自知,吃瓜群众甚至在或迷失或“合群自大”中日益粗鄙化,不知道自己的相貌(不容易)跟时代、治道的共生关系。

比如说,很多人记得“60后”“70后”“80后”等代际不同的照相姿势,但不记得自己也在其中,很多人并不知道自己的面相已经定格在了某个时代。记得自己的相貌并努力完善它,记得人各有面并努力参赞它,是现代人的责任。

也因此,我乐意推荐这本书,也期待苏丹的八十年代以来的人生经历。它们能折射时代的光辉,其精彩、重要已经不需要我再饶舌。(注:本文有部分内容删节)

《闹城》

苏丹 <著>

感恩上苍赐予我特别的记忆能力,能让我精准还原那些曾经发生过的场景,再现那些喧闹和悲鸣。

太原人喜欢用“闹”来表达一切,“闹”是一个基本的字眼,每一天它都会汇聚在鼎沸的人声中 , 合成这个庞大生命体的呼吸声;它亦如图像中的像素,永不停息地绘制着这个城市的历史肖像。但是如果改变时间的参数放大来看,每一个像素又是历史上醒目的一瞬之间,夹杂着世事沧桑,交织着人间的喜怒哀怨。——苏丹《闹城》

《闹城》共收录了陈流、王兴伟、李天元、刘力国、杜宝印、王宁、宋永平、宋永红、于会见、唐志冈、张炜、陈文令、艾旭东、祁志龙、王宏剑、邓箭今、白晓刚、刘野、段建宁、刘瑾、曾力、岳祥等20余位艺术家近80幅美术作品,其中近50幅为专门针对本书而绘制的插图。此外,还收录了众多珍贵的相关历史影像资料。

《闹城》插图▲

部分图:苏丹教授提供

转自:艺术与设计